| Das

sollten Sie als „Start-Helfer“ wissen

|

|

|

|

Und

jetzt wird endlich angeklemmt: Die rote Klemme des

Überbrückungskabels kommt an den Pluspol der leeren Batterie, dann

das andere Ende des roten Kabels an den Pluspol des „Spenders“. Ist alles richtig verkabelt, wird erst das Spenderauto gestartet und dann der Anlasser des Pannenautos betätigt. Springt Letzteres nach 15 Sekunden noch nicht an, den Versuch erst nach einer Pause von einer halben Minute wiederholen. Verläuft die Aktion erfolgreich, dann sollten noch vor dem Abklemmen im Empfängerfahrzeug einige Stromverbraucher eingeschaltet werden, so die Fachleute von TÜV SÜD. Dadurch werden plötzliche Spannungsspitzen abgebaut, die sonst empfindliche Teile der Bordelektronik beschädigen könnten. Beim Entfernen der Kabel die obige Beschreibung in umgekehrter Reihenfolge anwenden: also beim Abklemmen an der Motormasse beginnen. Kapazität ermitteln: Eine längere Autofahrt macht die Empfängerbatterie nun wieder fit – sie sollte aber anschließend zusätzlich an ein Ladegerät, nicht dass sich nach der nächsten kalten Nacht die Prozedur wiederholt. Womöglich muss sogar eine neue Bordbatterie her, denn für die Leistungsfähigkeit ist nicht nur der Ladezustand entscheidend – sondern auch die Speicherkapazität. Die lässt sich in der Fachwerkstatt mit speziellen Messgeräten ermitteln. Und da kann die Empfehlung bei älteren oder besonders gestressten Modellen mit geringer Kapazität schon lauten: Lieber austauschen! Kontakte pflegen: Auch wer über eine relativ neue Batterie verfügt, sollte ihr in der kalten Jahreszeit unnötigen Stress ersparen: Deshalb vor dem Start Verbraucher wie Beleuchtung, Radio oder Gebläse ausschalten. Noch ein paar zusätzliche Tipps von TÜV SÜD rund um den Energiespender: Das Batteriegehäuse sauber halten, um Kriechströme zu vermeiden und Pole und Anschlussklemmen mit Säureschutzfett konservieren und auch mal den Säurestand der Batterie prüfen, bzw. prüfen lassen: Mit destilliertem Wasser lässt sich dieser leicht auf Sollstand bringen. Weitere Informationen rund ums Auto gibt es unter www.tuev-sued.de |

|

||

| Zurück

zur Übersicht TEST + TECHNIK |

||

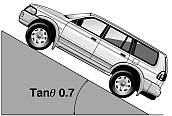

| Praxis

Alles was Allradfahrer/ Innen wissen sollten |

||

| Starthilfe - Fremdstarten in der kalten Jahreszeit | ||

| Quelle: TÜV SÜD | ||

| |